日期:2025-08-01 12:18:46

中国67式木柄手榴弹是20世纪60年代中期研制的制式装备,1967年设计定型,1969年正式量产。作为中国历史上生产规模最大、服役时间最长的手榴弹型号,其发展脉络与实战表现深刻反映了特定历史阶段的军事需求。

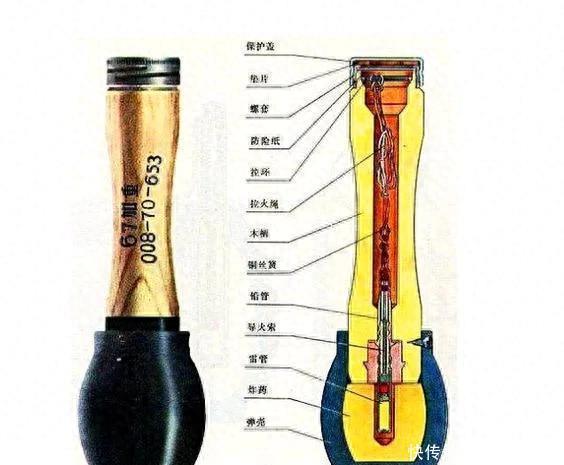

中国67式木柄手榴弹是20世纪60年代中期研制的制式装备,1967年设计定型,1969年正式量产。作为中国历史上生产规模最大、服役时间最长的手榴弹型号,其发展脉络与实战表现深刻反映了特定历史阶段的军事需求。 一、研发背景与设计定位 1.技术迭代需求 67式是在63式木柄手榴弹基础上改进而来。63式因引信安全性差、易受潮瞎火等问题被部队诟病,而同期国际上已出现无柄手榴弹(如苏联RGD-5),但中国受限于冶金和引信技术,选择优化木柄结构以快速形成战斗力。

一、研发背景与设计定位 1.技术迭代需求 67式是在63式木柄手榴弹基础上改进而来。63式因引信安全性差、易受潮瞎火等问题被部队诟病,而同期国际上已出现无柄手榴弹(如苏联RGD-5),但中国受限于冶金和引信技术,选择优化木柄结构以快速形成战斗力。 2.战略储备考量 冷战时期“早打、大打、打核战争”的战备思想推动了低成本、易生产的武器研发。67式采用铸铁弹体和TNT装药,生产工艺简单,全国数十家兵工厂均可量产,最高峰时库存达15亿枚,按“士兵20枚、民兵4枚、群众1枚”的标准武装全民。

2.战略储备考量 冷战时期“早打、大打、打核战争”的战备思想推动了低成本、易生产的武器研发。67式采用铸铁弹体和TNT装药,生产工艺简单,全国数十家兵工厂均可量产,最高峰时库存达15亿枚,按“士兵20枚、民兵4枚、群众1枚”的标准武装全民。 二、结构与性能参数 1.核心设计 铸铁弹体:厚度0.5厘米,内装38克TNT炸药,爆炸时产生70-110片不规则破片,杀伤半径7米,破片最远飞行80米仍具杀伤力。 木柄发火系统:采用拉火管-导火索-雷管结构,引信延迟时间3-3.7秒。木柄长125毫米,表面刻防滑纹,全弹长204毫米,总重600克。 工艺特点:弹体铸造后经表面磷化处理,木柄涂防水漆,但长期储存仍可能因受潮导致导火索失效。 2.性能局限 重量问题:600克的全重导致单兵携带量有限(通常4枚),投掷距离仅30-40米,远低于士兵训练时的极限成绩(如102米世界纪录)。

二、结构与性能参数 1.核心设计 铸铁弹体:厚度0.5厘米,内装38克TNT炸药,爆炸时产生70-110片不规则破片,杀伤半径7米,破片最远飞行80米仍具杀伤力。 木柄发火系统:采用拉火管-导火索-雷管结构,引信延迟时间3-3.7秒。木柄长125毫米,表面刻防滑纹,全弹长204毫米,总重600克。 工艺特点:弹体铸造后经表面磷化处理,木柄涂防水漆,但长期储存仍可能因受潮导致导火索失效。 2.性能局限 重量问题:600克的全重导致单兵携带量有限(通常4枚),投掷距离仅30-40米,远低于士兵训练时的极限成绩(如102米世界纪录)。 破片效率低:铸铁弹体破片大小不均,杀伤半径虽标称7米,但实际有效覆盖范围小于采用预制破片的77式。 三、实战应用与战场表现 1.对越自卫反击战(1979年) 67式是前线步兵的核心近战武器,每个士兵标配4枚,用于堑壕突击和火力压制。在坂洋战斗中,战士何学高拉响手榴弹与两名越军同归于尽,其事迹被载入战史。但实战中暴露的问题促使军方加速研制77式:67式的铸铁弹体破片数量不足,且重量大影响机动,侦察兵更倾向携带轻量化的77式。 2.全民皆兵时代的象征 67式不仅装备军队,还大量配发民兵和群众。训练弹被广泛用于体育比赛(如手榴弹投掷项目)、甚至日常生活(压窗户、垫桌腿),成为一代人的集体记忆。

破片效率低:铸铁弹体破片大小不均,杀伤半径虽标称7米,但实际有效覆盖范围小于采用预制破片的77式。 三、实战应用与战场表现 1.对越自卫反击战(1979年) 67式是前线步兵的核心近战武器,每个士兵标配4枚,用于堑壕突击和火力压制。在坂洋战斗中,战士何学高拉响手榴弹与两名越军同归于尽,其事迹被载入战史。但实战中暴露的问题促使军方加速研制77式:67式的铸铁弹体破片数量不足,且重量大影响机动,侦察兵更倾向携带轻量化的77式。 2.全民皆兵时代的象征 67式不仅装备军队,还大量配发民兵和群众。训练弹被广泛用于体育比赛(如手榴弹投掷项目)、甚至日常生活(压窗户、垫桌腿),成为一代人的集体记忆。 四、生产规模与退役历程 1.产量与库存 至20世纪80年代,67式库存累计超过15亿枚,占全球手榴弹库存总量的1/3以上。其生产持续至1979年,因性能落后被逐步淘汰。 2.退役与替代 2010年总装备部下令全面报废67式库存,剩余训练弹转为体能训练器材。技术替代路径清晰:77式(1980年量产)通过预制破片和轻量化设计提升性能,82式(1985年定型)则以全塑无柄结构彻底解决木柄手榴弹的缺陷。

四、生产规模与退役历程 1.产量与库存 至20世纪80年代,67式库存累计超过15亿枚,占全球手榴弹库存总量的1/3以上。其生产持续至1979年,因性能落后被逐步淘汰。 2.退役与替代 2010年总装备部下令全面报废67式库存,剩余训练弹转为体能训练器材。技术替代路径清晰:77式(1980年量产)通过预制破片和轻量化设计提升性能,82式(1985年定型)则以全塑无柄结构彻底解决木柄手榴弹的缺陷。

五、技术遗产与历史评价 1.战术价值 67式的低成本和高可靠性使其在特定时期满足了“数量优先”的国防需求。其木柄设计符合当时士兵投掷习惯,在两山轮战等低强度冲突中仍能发挥作用。 2.技术局限 铸铁弹体和拉火管引信反映了60年代中国军工的技术瓶颈。相比之下,77式的A3钢板预制破片(300+破片)和82式的翻板击针引信,才真正实现了性能跃升。

五、技术遗产与历史评价 1.战术价值 67式的低成本和高可靠性使其在特定时期满足了“数量优先”的国防需求。其木柄设计符合当时士兵投掷习惯,在两山轮战等低强度冲突中仍能发挥作用。 2.技术局限 铸铁弹体和拉火管引信反映了60年代中国军工的技术瓶颈。相比之下,77式的A3钢板预制破片(300+破片)和82式的翻板击针引信,才真正实现了性能跃升。 3.文化符号意义 作为“一二三四”(步枪、背包、干粮、手榴弹)单兵装备的象征,67式不仅是武器,更是冷战时期全民战备的历史见证。其退役标志着中国步兵武器从“量”到“质”的转型。

3.文化符号意义 作为“一二三四”(步枪、背包、干粮、手榴弹)单兵装备的象征,67式不仅是武器,更是冷战时期全民战备的历史见证。其退役标志着中国步兵武器从“量”到“质”的转型。 数据对比表

数据对比表 总结 67式手榴弹是中国军事工业在特殊历史条件下的产物,其大规模生产和长期服役体现了“全民皆兵”的战略思想。

总结 67式手榴弹是中国军事工业在特殊历史条件下的产物,其大规模生产和长期服役体现了“全民皆兵”的战略思想。

尽管存在重量大、破片效率低等缺陷,但其技术探索为后续型号奠定了基础。从67式到82式的演进,不仅是武器性能的提升,更是中国国防工业从“数量威慑”转向“质量效能”的缩影。

尽管存在重量大、破片效率低等缺陷,但其技术探索为后续型号奠定了基础。从67式到82式的演进,不仅是武器性能的提升,更是中国国防工业从“数量威慑”转向“质量效能”的缩影。

盈昌配资-配资合作-a股如何加杠杆-安全杠杆炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。